К 225-летию Пушкина в Малом театре поставили «Маленькие трагедии»

Волшебный июнь! В какой театр не придёшь, дают Александра Сергеевича - более трёх десятков пушкинских спектаклей в Москве, и вот загадка, лидируют во всех жанрах - от супер-классики в Малом до «Кабаре.Пушкин» в Ленкоме - «Маленькие трагедии», цикл из четырёх одноактных пьес в стихах.

Впечатление такое, что наши театральные деятели вступили в какую-то новую фазу, в которой Пушкин оказался необходим.

Волшебный июнь! В какой театр не придёшь, дают Александра Сергеевича - более трёх десятков пушкинских спектаклей в Москве, и вот загадка, лидируют во всех жанрах - от супер-классики в Малом до «Кабаре.Пушкин» в Ленкоме - «Маленькие трагедии», цикл из четырёх одноактных пьес в стихах.

Впечатление такое, что наши театральные деятели вступили в какую-то новую фазу, в которой Пушкин оказался необходим.

Действие «Маленьких трагедий» происходит в Западной Европе во времена Средневековья - «Скупой рыцарь», века Просвещения - «Моцарт и Сальери» и Ренессанса - «Каменный гость»: именно эти пьесы вошли в список сюжетов, составленный поэтом ещё в 1826 году. Надо сказать, мало что из мировых литературных шедевров сравнится с этой поэмой о человеческих страстях - скупости, зависти, любви-ненависти-ревности, тотальном эгоизме. Видимо, сокрыт в этом цикле, написанном в 1830 году, когда автор застрял в Болдино накануне женитьбы, некий огонь сопротивления, пламя страдания, огромное желание возобладать над ситуацией и стать хозяином положения.

Режиссёр-постановщик, з.а. Алексей Дубровский отсекает «Пир во время чумы» и разворачивает полотно спектакля на сюжетах трёх пьес, с героями которых нас разделяют века, собственно, Пушкина уже разделяли, но почему-то в зрительном зале повисает та тишина, которая свидетельствует о том, что затронули что-то очень больное в тебе.

Эпиграфом к «Скупому рыцарю» Пушкин берёт державинское - «Престань и ты жить в погребах,\ Как крот в ущельях подземельных». И Скупой рыцарь (н.а. Василий Бочкарёв), действительно, как крот, выплывает на свет божий со своими шестью сундуками слепящего золота (сценография и костюмы Марии Утробиной) и произносит свой знаменитый монолог о том, что, отказывая себе во всём, и принося по горсти злата в свои сундуки, он «вознёс» холм, с которого может править миром. «Лишь захочу - воздвигнутся чертоги;\В великолепные мои сады\Сбегутся нимфы...\Я свистну, и ко мне послушно, робко\Вползет окровавленное злодейство,\И руку будет мне лизать..." Вот где впервые возникнет понятие, о котором будет размышлять Моцарт.

Эпиграфом к «Скупому рыцарю» Пушкин берёт державинское - «Престань и ты жить в погребах,\ Как крот в ущельях подземельных». И Скупой рыцарь (н.а. Василий Бочкарёв), действительно, как крот, выплывает на свет божий со своими шестью сундуками слепящего золота (сценография и костюмы Марии Утробиной) и произносит свой знаменитый монолог о том, что, отказывая себе во всём, и принося по горсти злата в свои сундуки, он «вознёс» холм, с которого может править миром. «Лишь захочу - воздвигнутся чертоги;\В великолепные мои сады\Сбегутся нимфы...\Я свистну, и ко мне послушно, робко\Вползет окровавленное злодейство,\И руку будет мне лизать..." Вот где впервые возникнет понятие, о котором будет размышлять Моцарт.

Тема золота, из-за которого человек теряет душу и своё предназначение от бога, становится отправной точкой для Василия Бочкарёва, именно то, что на первый план у людей вышли деньги, и делает пьесу современной, считает актёр. Его Барон Филипп теряет все жизненные ориентиры, разрывая отношения с единственным сыном. Альбер (з.а. Алексей Фаддеев) низвергнут в нищету, не имея возможности участвовать в рыцарских турнирах, а его кредитор Жид Соломон (н.а. Владимир Дубровский) без заклада не даёт больше денег, и, зная «проблему» Альбера, пытается вручить ему яд. О, этот яд, он ещё выстрелит!..

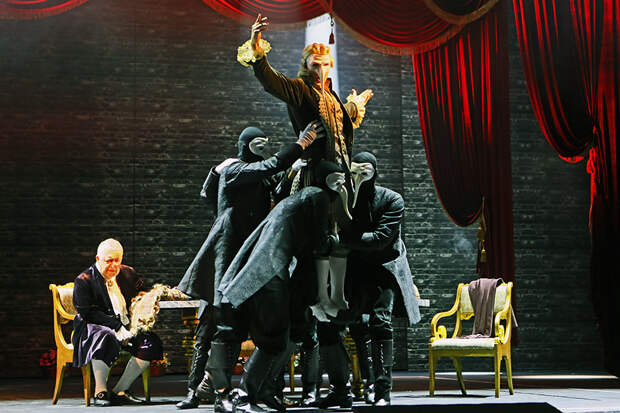

С печалью заметим, что «Скупой рыцарь» написан почти с натуры, подоплёкой явились сложные отношения Пушкина с отцом, человеком скуповатым, который отказывал старшему сыну в его доле наследственных доходов. С трудом согласился содержать поэта, сосланного в Михайловское, не считая при этом зазорным следить за его «благонадёжностью». Выяснение отношений отца и сына Пушкиных доходило порой до громких скандалов, едва не на уровне сцены с поединком на шпагах, разыгравшейся в резиденции Герцога (Михаил Мартьянов). Правителю не удалось выступить в роли миротворца, сердце Барона не выдержало, и его унесла со сцены шестёрка людей в костюмах чумных докторов и в масках с длинными птичьими клювами. Клювы эти заполняли душистыми цветами и травами, якобы спасающими от заражения смертельной болезнью. В этот момент отчаявшийся Герцог и произносит знаменитую фразу - «Ужасный век, ужасные сердца!», которая соединяет «Скупого рыцаря» с «Моцартом и Сальери» и «Каменным гостем», да, что скрывать, и с нашим временем тоже.

С печалью заметим, что «Скупой рыцарь» написан почти с натуры, подоплёкой явились сложные отношения Пушкина с отцом, человеком скуповатым, который отказывал старшему сыну в его доле наследственных доходов. С трудом согласился содержать поэта, сосланного в Михайловское, не считая при этом зазорным следить за его «благонадёжностью». Выяснение отношений отца и сына Пушкиных доходило порой до громких скандалов, едва не на уровне сцены с поединком на шпагах, разыгравшейся в резиденции Герцога (Михаил Мартьянов). Правителю не удалось выступить в роли миротворца, сердце Барона не выдержало, и его унесла со сцены шестёрка людей в костюмах чумных докторов и в масках с длинными птичьими клювами. Клювы эти заполняли душистыми цветами и травами, якобы спасающими от заражения смертельной болезнью. В этот момент отчаявшийся Герцог и произносит знаменитую фразу - «Ужасный век, ужасные сердца!», которая соединяет «Скупого рыцаря» с «Моцартом и Сальери» и «Каменным гостем», да, что скрывать, и с нашим временем тоже.

Таинственные образы людей в масках, включающихся в действие в критические моменты, и словно бы притягивающих смерть к персонажам, придумал балетмейстер Антон Лещинский. Это они подтолкнут к кончине Скупого рыцаря, закружат в безумном танце Моцарта, наденут на него гибельную маску и до последнего мгновения будут сопровождать Дона Гуана. Роковые образы соединяют воедино разрозненно написанные пьесы и, благодаря глубоко волнующей музыке Генделя и тонко разыгранной световой партитуре (Евгений Виноградов) заставляют происходящее звучать мощным аккордом, таким, что у зрителей бегут мурашки по коже. Затейливые пластические танцы масок талантливо исполняют студенты Щепкинского института.

Таинственные образы людей в масках, включающихся в действие в критические моменты, и словно бы притягивающих смерть к персонажам, придумал балетмейстер Антон Лещинский. Это они подтолкнут к кончине Скупого рыцаря, закружат в безумном танце Моцарта, наденут на него гибельную маску и до последнего мгновения будут сопровождать Дона Гуана. Роковые образы соединяют воедино разрозненно написанные пьесы и, благодаря глубоко волнующей музыке Генделя и тонко разыгранной световой партитуре (Евгений Виноградов) заставляют происходящее звучать мощным аккордом, таким, что у зрителей бегут мурашки по коже. Затейливые пластические танцы масок талантливо исполняют студенты Щепкинского института.

На мой вопрос, как Алексей Дубровский относится к разноголосице вокруг Сальери, которого мир до сих обвиняет в отравлении Моцарта, режиссёр ответил: «Соглашусь с Михаилом Ивановичем Филипповым, что все персонажи в этой трагедии - Моцарт, Сальери, слепой Скрипач - это Пушкин, потому что это его художественный взгляд. Конечно, мы знаем всю историю с обвинениями и опровержениями, и про миланский суд, оправдавший Сальери, знаем, но здесь важен не исторический контекст, а прежде всего философский, и, не побоюсь этого слова, - христианский. Думаю, это было важно для Александра Сергеевича, вспомним, что «Маленькие трагедии» были написаны в пограничный период его жизни - в преддверии женитьбы, думаю, всё это сказалось на создании произведений. «Маленькие трагедии» написаны за две с небольшим недели, а мы разгадываем их 200 лет. Вот что значит иметь дело с гением».

На мой вопрос, как Алексей Дубровский относится к разноголосице вокруг Сальери, которого мир до сих обвиняет в отравлении Моцарта, режиссёр ответил: «Соглашусь с Михаилом Ивановичем Филипповым, что все персонажи в этой трагедии - Моцарт, Сальери, слепой Скрипач - это Пушкин, потому что это его художественный взгляд. Конечно, мы знаем всю историю с обвинениями и опровержениями, и про миланский суд, оправдавший Сальери, знаем, но здесь важен не исторический контекст, а прежде всего философский, и, не побоюсь этого слова, - христианский. Думаю, это было важно для Александра Сергеевича, вспомним, что «Маленькие трагедии» были написаны в пограничный период его жизни - в преддверии женитьбы, думаю, всё это сказалось на создании произведений. «Маленькие трагедии» написаны за две с небольшим недели, а мы разгадываем их 200 лет. Вот что значит иметь дело с гением».

Не поспоришь, Пушкин написал дерзкую вещь, предъявив обвинение историческому лицу, и иные из современников упрекали его за «бездоказательный оговор Сальери». Изначально пьеса называлась «Зависть», но была переименована в «Моцарта и Сальери», и импульсом для её написания стали газетные и книжные пересказы того, что Сальери на смертном одре признался в убийстве Моцарта. На самом деле речь идёт о разных подходах к творчеству - через упорный труд и вдохновение. Миниатюра «Моцарт и Сальери» начинается с пространного монолога, в котором Сальери (н.а. Михаил Филиппов) гневается на небеса, подарившие «бессмертный дар» «гуляке праздному». Мучительно завидуя Моцарту, он, тем не менее, с благоговением относится к его дару, а тот полон самоиронии и лишь насмешничает.

Не поспоришь, Пушкин написал дерзкую вещь, предъявив обвинение историческому лицу, и иные из современников упрекали его за «бездоказательный оговор Сальери». Изначально пьеса называлась «Зависть», но была переименована в «Моцарта и Сальери», и импульсом для её написания стали газетные и книжные пересказы того, что Сальери на смертном одре признался в убийстве Моцарта. На самом деле речь идёт о разных подходах к творчеству - через упорный труд и вдохновение. Миниатюра «Моцарт и Сальери» начинается с пространного монолога, в котором Сальери (н.а. Михаил Филиппов) гневается на небеса, подарившие «бессмертный дар» «гуляке праздному». Мучительно завидуя Моцарту, он, тем не менее, с благоговением относится к его дару, а тот полон самоиронии и лишь насмешничает.

С первых минут ощущаем, как спрессована атмосфера в нарядном кабинете Сальери, уставленном цветами и венками. И ощущение это лишь усилится, когда в комнате появится Моцарт - в исполнении Дениса Корнуха увидим не «мальчика резвого и кудрявого", а молодого человека, опечаленного дурными предчувствиями. Они вполне конкретны: за Моцартом по пятам ходит чёрный человек, заказавший ему «Реквием», и тем самым разделивший его жизнь на две половины, вот и в трактире «Золотой Лев», где они решили отобедать с Сальери, он «сам-третей» сидит с ними за столом.

С первых минут ощущаем, как спрессована атмосфера в нарядном кабинете Сальери, уставленном цветами и венками. И ощущение это лишь усилится, когда в комнате появится Моцарт - в исполнении Дениса Корнуха увидим не «мальчика резвого и кудрявого", а молодого человека, опечаленного дурными предчувствиями. Они вполне конкретны: за Моцартом по пятам ходит чёрный человек, заказавший ему «Реквием», и тем самым разделивший его жизнь на две половины, вот и в трактире «Золотой Лев», где они решили отобедать с Сальери, он «сам-третей» сидит с ними за столом.

Мучения Сальери, внимающего вначале «безделице» Моцарта, поразившей его "глубиной", "смелостью" и "стройностью", а потом, в трактире, и «Реквиему», только усугубляются. Стянув свой кудрявый парик, он весь во власти гармонии, которую исторгает из себя гениальный его оппонент, и которую в любой момент он может остановить навсегда. Маски, возникшие в комнате, вовремя подадут ему чашу с ядом, и станцуют особенно бравурный танец с Моцартом, - «злодейство» уже переползло с холма Скупого рыцаря во владение Сальери... И вот маски уже уносят Моцарта «отдохнуть...». Мы оставляем растерянного Сальери с камертоном в руках. Несколько раз он пытается привести стальную пластину в движение, но - звука нет... Музыка оставила его.

Мучения Сальери, внимающего вначале «безделице» Моцарта, поразившей его "глубиной", "смелостью" и "стройностью", а потом, в трактире, и «Реквиему», только усугубляются. Стянув свой кудрявый парик, он весь во власти гармонии, которую исторгает из себя гениальный его оппонент, и которую в любой момент он может остановить навсегда. Маски, возникшие в комнате, вовремя подадут ему чашу с ядом, и станцуют особенно бравурный танец с Моцартом, - «злодейство» уже переползло с холма Скупого рыцаря во владение Сальери... И вот маски уже уносят Моцарта «отдохнуть...». Мы оставляем растерянного Сальери с камертоном в руках. Несколько раз он пытается привести стальную пластину в движение, но - звука нет... Музыка оставила его.

По словам режиссёра, в этом спектакле даже эпизодические роли - «брильянты», а для центральных героев - «переворачивается мир». Что говорить о Дон Гуане (Игорь Петренко), у него в прямом смысле земля уходит из-под ног перед встречей со статуей Командора. В этом сезоне главный соблазнитель женщин второй раз, после мольеровского «Дон Жуана», появляется на сцене Малого. ...В душе Дон Гуана из пушкинского «Каменного гостя» мир переворачивается, можно сказать, дважды: сбежав из мест заключения за убийство Командора, он вместе с весельчаком Лепорелло (н.а. Виктор Низовой) появляется в Мадриде и, едва вспомнив о погибшей Инезе, направляет стопы к Лауре (Алина Колесникова).

По словам режиссёра, в этом спектакле даже эпизодические роли - «брильянты», а для центральных героев - «переворачивается мир». Что говорить о Дон Гуане (Игорь Петренко), у него в прямом смысле земля уходит из-под ног перед встречей со статуей Командора. В этом сезоне главный соблазнитель женщин второй раз, после мольеровского «Дон Жуана», появляется на сцене Малого. ...В душе Дон Гуана из пушкинского «Каменного гостя» мир переворачивается, можно сказать, дважды: сбежав из мест заключения за убийство Командора, он вместе с весельчаком Лепорелло (н.а. Виктор Низовой) появляется в Мадриде и, едва вспомнив о погибшей Инезе, направляет стопы к Лауре (Алина Колесникова).

На вечеринке в доме актрисы схватывается с Доном Карлосом (Александр Волков), братом Командора, и убивает его. А, прознав, что красавица-вдова Дона Анна (Полина Долинская) каждый день молится на гробнице Командора, нарядившись монахом, начинает осаждать её. И молодая женщина, выданная замуж по расчёту, готова влюбиться в красавца, но самое странное в том, что тает и сердце «нечестивца», он по-настоящему влюбляется в Дону Анну. Но, едва осознав это, гибнет от пожатия десницы Командора, гигантскую статую которого посмел позвать стражником, когда придёт на свидание к его вдове. Со словами «О, Дона Анна!..» Дон Гуан проваливается в ад. Его донжуанский список полон...

На вечеринке в доме актрисы схватывается с Доном Карлосом (Александр Волков), братом Командора, и убивает его. А, прознав, что красавица-вдова Дона Анна (Полина Долинская) каждый день молится на гробнице Командора, нарядившись монахом, начинает осаждать её. И молодая женщина, выданная замуж по расчёту, готова влюбиться в красавца, но самое странное в том, что тает и сердце «нечестивца», он по-настоящему влюбляется в Дону Анну. Но, едва осознав это, гибнет от пожатия десницы Командора, гигантскую статую которого посмел позвать стражником, когда придёт на свидание к его вдове. Со словами «О, Дона Анна!..» Дон Гуан проваливается в ад. Его донжуанский список полон...

«Казалось бы, у Пушкина, такой лёгкий слог, - рассказывает о работе над ролью Игорь Петренко, - его легко учить, но здесь он так строит фразы, что всё время тебя как бы обманывает. Ты уверен, что фраза должна звучать так, ан нет, вмешивается какая-то математика... Например, я до сих пор решаю для себя, раскаялся ли Дон Гуан в том, что поначалу отнёсся к Доне Анне как охотник... Он же только впоследствии по-настоящему влюбился в неё, и так был потрясён этим, что умер, мне кажется, от разрыва сердца». Постановка миниатюры «Каменный гость» впечатляет своей масштабностью, потоки света, разбивающие пространство на воздушные «купола» церквей с набором из колоколов, настраивают зрителей на звучание карильона, редкостного музыкального инструмента, получившего широкое распространение именно в XV столетии.

«Казалось бы, у Пушкина, такой лёгкий слог, - рассказывает о работе над ролью Игорь Петренко, - его легко учить, но здесь он так строит фразы, что всё время тебя как бы обманывает. Ты уверен, что фраза должна звучать так, ан нет, вмешивается какая-то математика... Например, я до сих пор решаю для себя, раскаялся ли Дон Гуан в том, что поначалу отнёсся к Доне Анне как охотник... Он же только впоследствии по-настоящему влюбился в неё, и так был потрясён этим, что умер, мне кажется, от разрыва сердца». Постановка миниатюры «Каменный гость» впечатляет своей масштабностью, потоки света, разбивающие пространство на воздушные «купола» церквей с набором из колоколов, настраивают зрителей на звучание карильона, редкостного музыкального инструмента, получившего широкое распространение именно в XV столетии.

Но вернёмся к умопомрачительному сюжету с Моцартом и Сальери, думаю, воспринимать эту трагедию для нас всегда будет мучительством, потому что Пушкин помещает читателей в надмирный зал суда и назначает на роли истцов и ответчиков. Представляю, каким мучительством было написать эту вещь, особенно, когда представляешь, с каким рвением Александр Сергеевич читал всё, что писалось о Моцарте и Сальери, который ушёл из жизни всего пять лет назад. Пушкин и сам написал заметку, в которой утверждал, что Сальери освистал моцартовского «Дон Жуана» на первом представлении оперы, а - «Завистник, который мог освистать «Д. Ж.», мог отравить его творца».

Обвинения в адрес Сальери, с новой силой раздавшиеся в XX веке в Европе, связывают с «Маленькими трагедиями» Пушкина, как, соответственно, и пьесу Шеффера «Амадей» (1979), и одноимённый фильм Милоша Формана (1984). Чему из этого можно верить, трудно сказать, и наш вопрос, обращённый в вечность, звучит столь же риторически, как и финальный вопрос пушкинского Сальери, получим ли когда-нибудь на него ответ?..

Нина Катаева

Фото Владимира Коробицына

Свежие комментарии