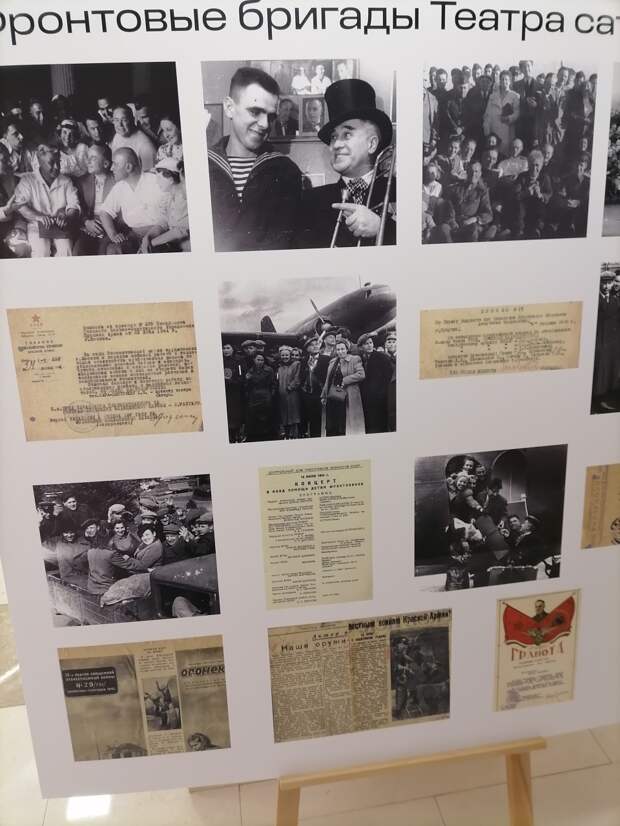

В Совете Федерации состоялась выставка «Актёры Театра сатиры на фронте и в тылу»

Как известно, в годы Великой Отечественной войны более 3600 фронтовых бригад выезжали на фронт, и 42 тыс. артистов участвовали в этих бригадах, поддерживая боевой дух бойцов. И многие из бойцов говорили, что это тоже был стимул не останавливаться, идти вперёд, побеждать.

Как известно, в годы Великой Отечественной войны более 3600 фронтовых бригад выезжали на фронт, и 42 тыс. артистов участвовали в этих бригадах, поддерживая боевой дух бойцов. И многие из бойцов говорили, что это тоже был стимул не останавливаться, идти вперёд, побеждать.

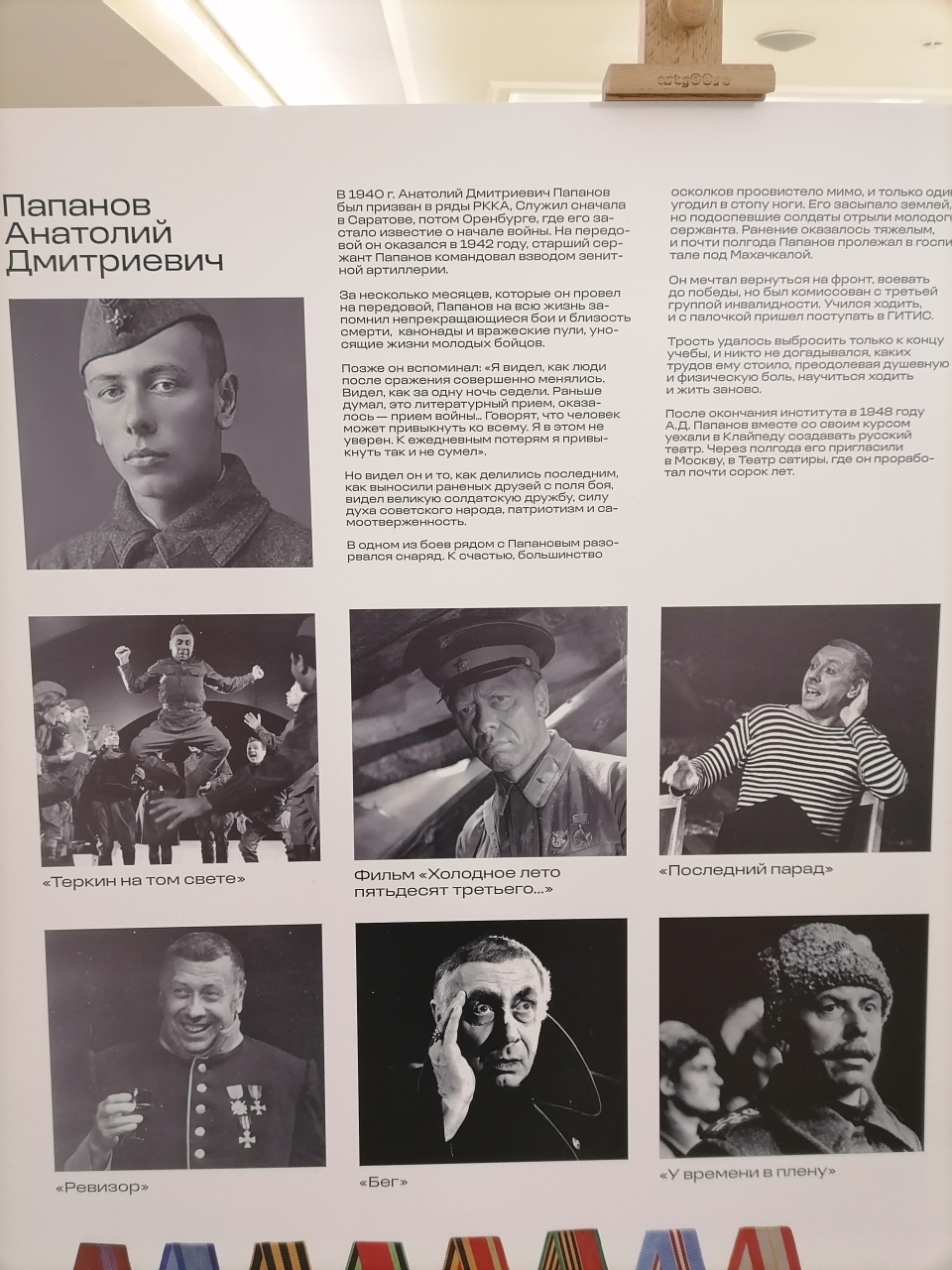

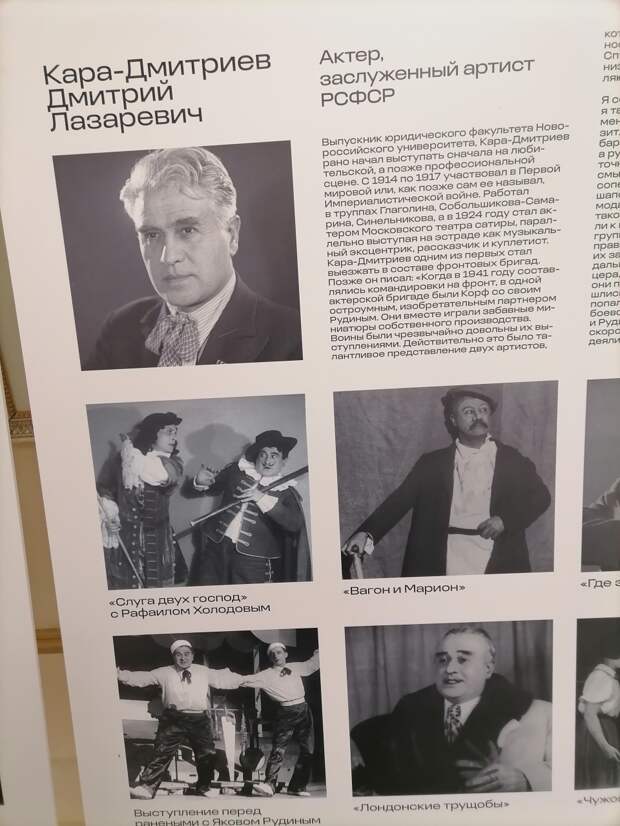

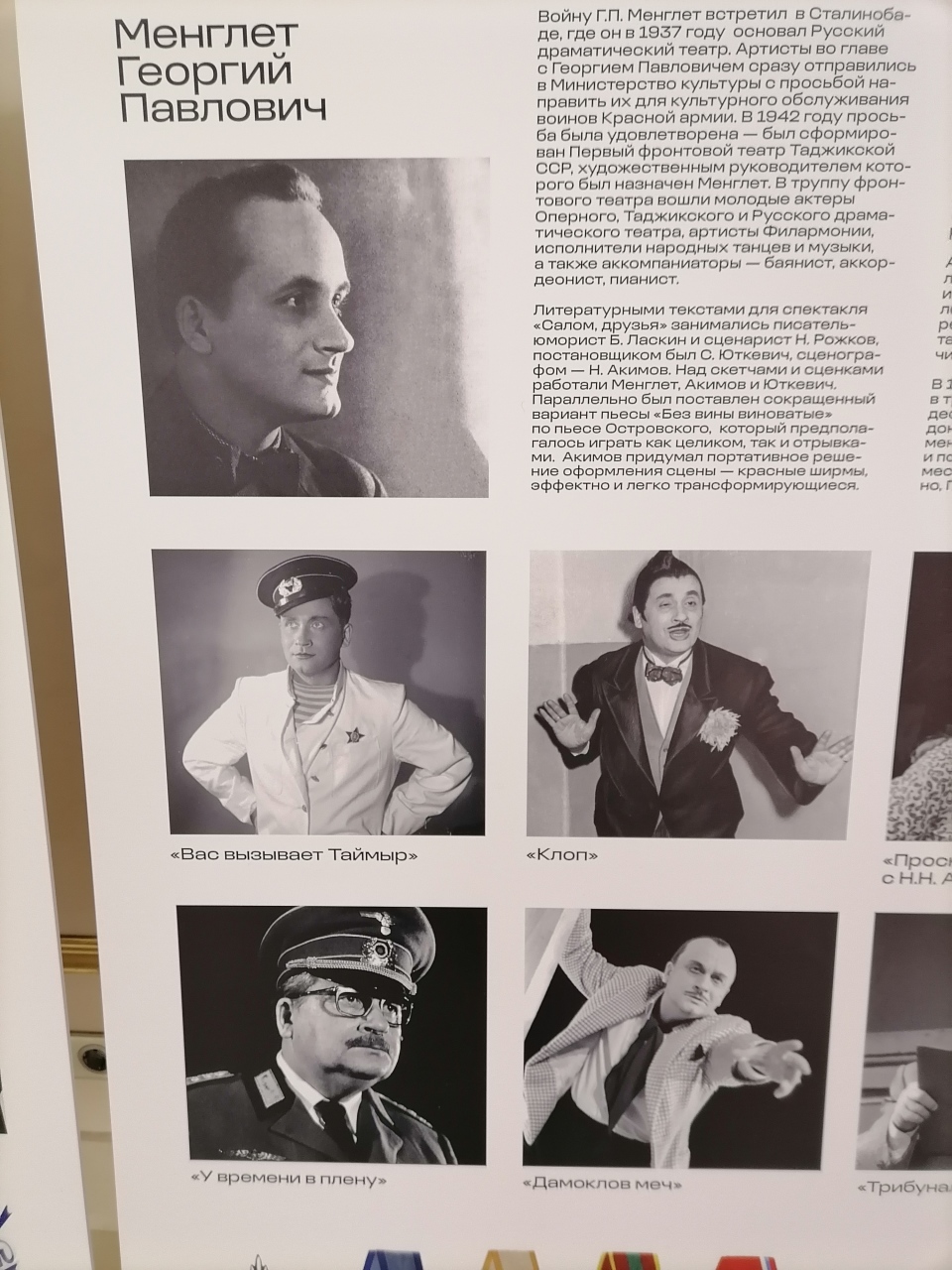

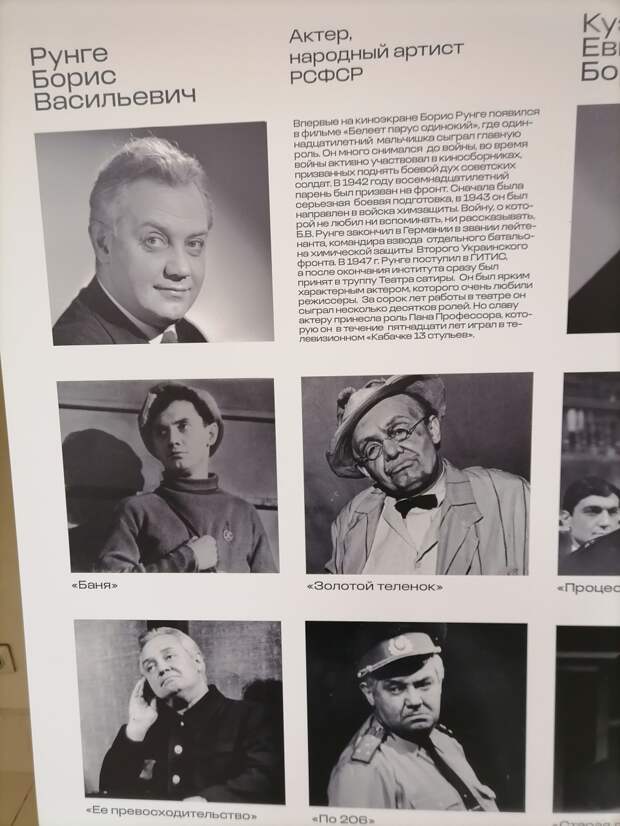

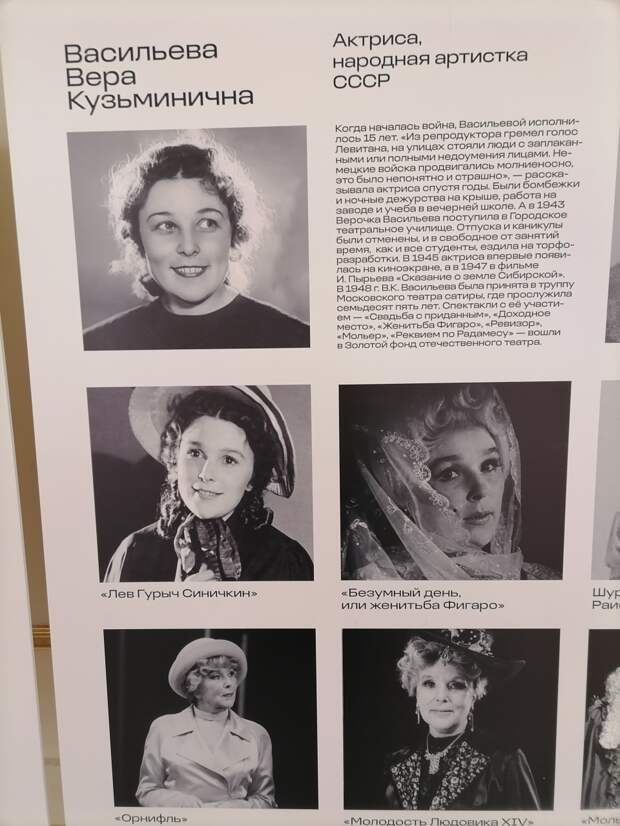

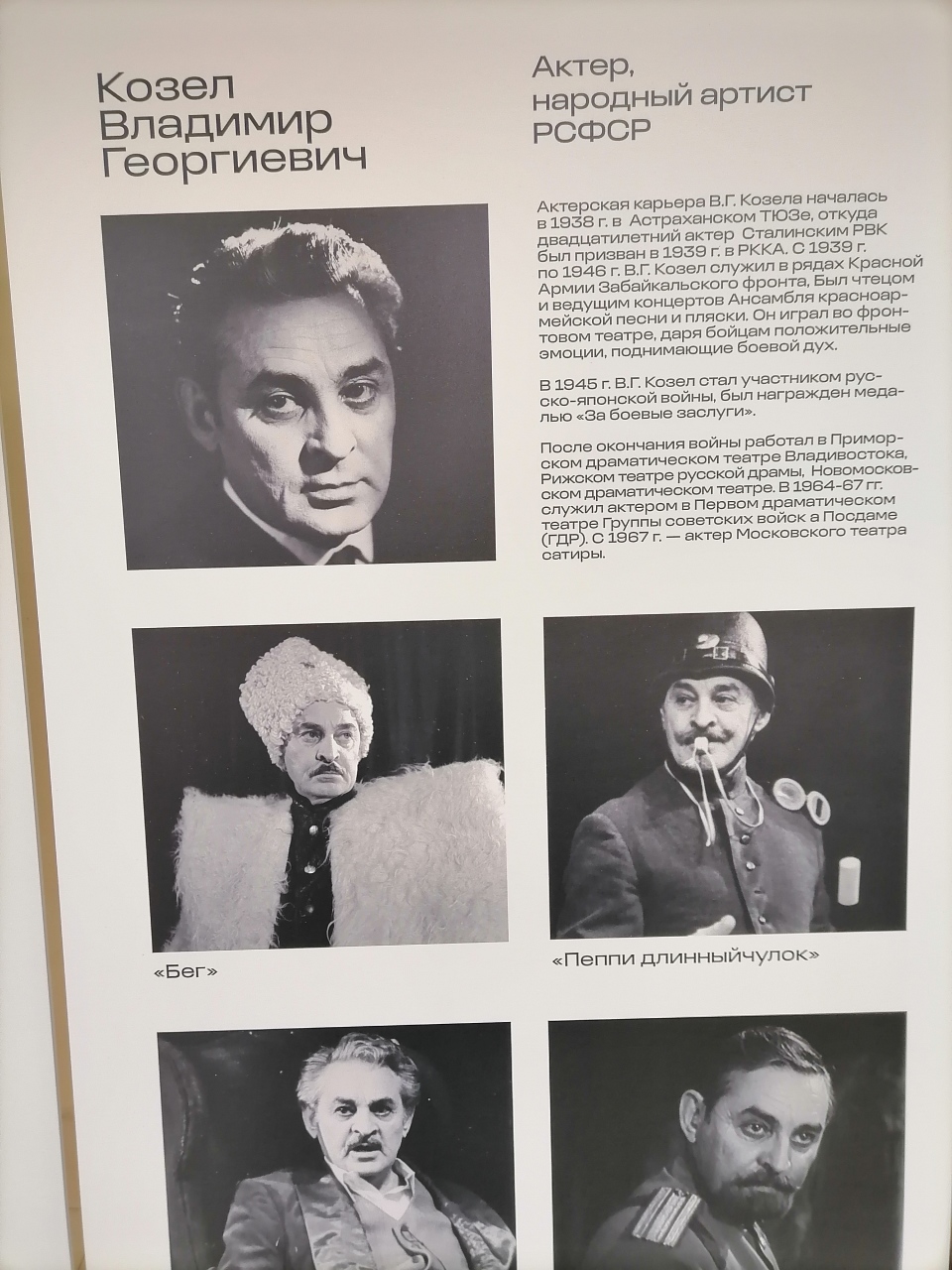

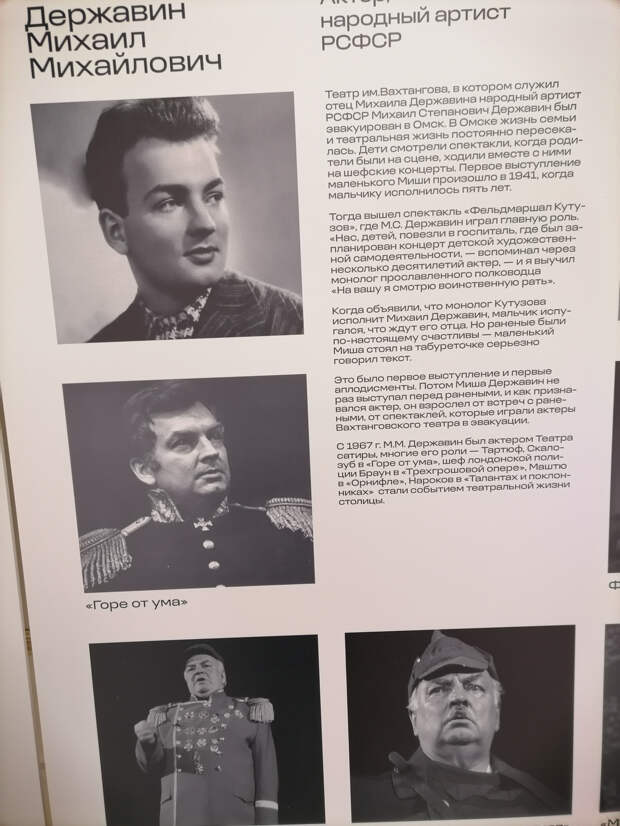

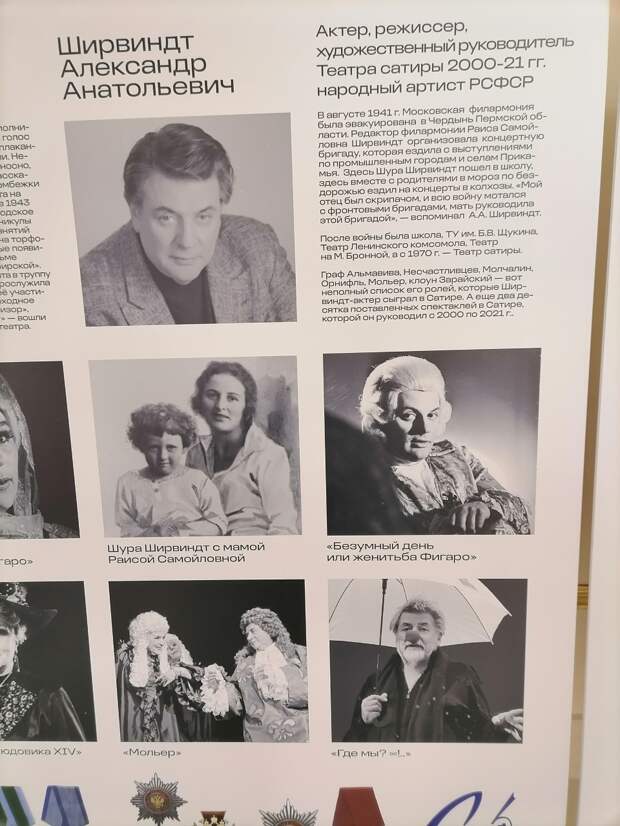

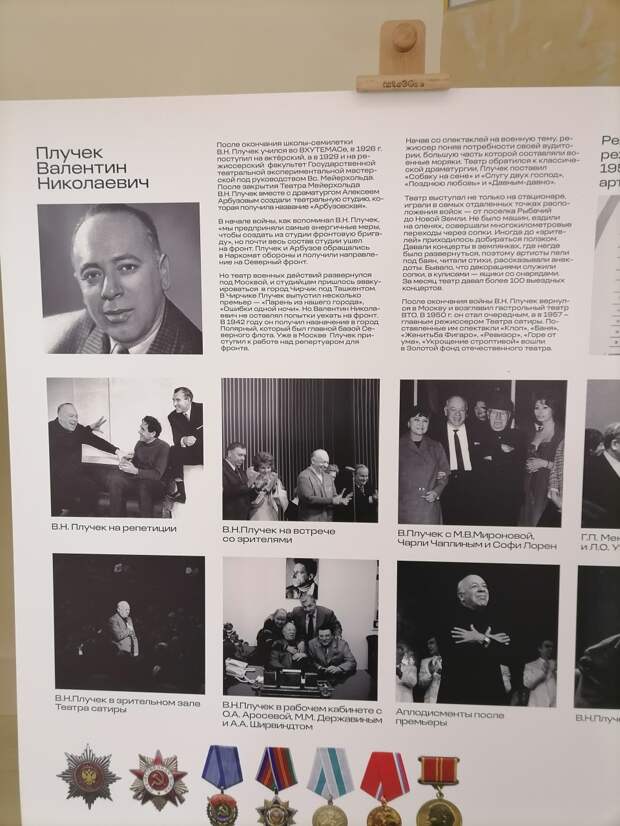

Экспозиция была посвящена артистам труппы Московского академического театра сатиры, одному из первых создавшему фронтовые бригады в 41-м. Они прошли Великую Отечественную войну, и на постерах можно было прочесть биографии актёров, увидеть сцены из спектаклей и фильмов. Анатолий Папанов, Георгий Менглет, Валентина Токарская, Рафаил Холодов, Рафаил Корф, Яков Рудин - имена этих и многих других артистов, сражавшихся на фронте, и выступавших в составе фронтовых бригад, нам известны. Выставка, несомненно, открыла для зрителей много нового. «Каждая история на постере - не просто биография, - подчеркнула Святенко, - это свидетельство человеческой силы духа и преданности своему делу».

«Наша выставка - это попытка сохранить и передать будущим поколениям память о тех, кого сегодня нет с нами, но о чьём подвиге мы не забудем, - сказал художественный руководитель Театра сатиры, народный артист России Евгений Герасимов. - С самого начала войны Театр сатиры стал «мобилизованным и призванным», уже 23 июня 1941 года Пленум ЦК профсоюзов работников искусства принял обращение «Ко всем творческим работникам».

А для нашего театра это очень личная история: наша 13-я бригада в 41-м оказалась в Вяземском котле. Недавно мы побывали там и установили закладной камень. Труппа театра приняла решение обратиться в СФ, к Президенту, в Госдуму и к Губернатору с предложением поставить памятник всем фронтовым бригадам, потому что Вязьма была центром, через который проходили многие из них, направляясь на фронт. Такого памятника нет нигде, думаю, это будет знаковое событие, Инна Юрьевна верно заметила, что и сейчас артисты, в том числе нашего театра, бывают в госпиталях и на передовой. Обращаюсь к сенаторам с просьбой поддержать нашу инициативу».

«Наша выставка - это попытка сохранить и передать будущим поколениям память о тех, кого сегодня нет с нами, но о чьём подвиге мы не забудем, - сказал художественный руководитель Театра сатиры, народный артист России Евгений Герасимов. - С самого начала войны Театр сатиры стал «мобилизованным и призванным», уже 23 июня 1941 года Пленум ЦК профсоюзов работников искусства принял обращение «Ко всем творческим работникам».

А для нашего театра это очень личная история: наша 13-я бригада в 41-м оказалась в Вяземском котле. Недавно мы побывали там и установили закладной камень. Труппа театра приняла решение обратиться в СФ, к Президенту, в Госдуму и к Губернатору с предложением поставить памятник всем фронтовым бригадам, потому что Вязьма была центром, через который проходили многие из них, направляясь на фронт. Такого памятника нет нигде, думаю, это будет знаковое событие, Инна Юрьевна верно заметила, что и сейчас артисты, в том числе нашего театра, бывают в госпиталях и на передовой. Обращаюсь к сенаторам с просьбой поддержать нашу инициативу».

На церемонии открытия выставки присутствовали представители СФ, политики, общественные деятели, а также артисты старейшего Московского академического театра сатиры: народный артист России Юрий Васильев, заслуженные артистки России Нина Корниенко и Наталья Фекленко, артисты Антон Буглак и Инна Лясковец. А также потомки артистов-фронтовиков - дочь Анатолия Папанова и Надежды Каратаевой Елена Папанова и внучка Дмитрия Кара-Дмитриева Екатерина.

Артисты тепло вспоминали своих коллег-фронтовиков. О фронтовике Анатолии Папанове и его жене Надежде Каратаевой рассказала Нина Корниенко. Отметила, что в жизни, в отличие от героических личностей, которых Папанов сыграл в кино - генерала Серпилина в «Живых и мёртвых», безоговорочно признанного Константином Симоновым, героев «Белорусского вокзала» и «Холодного лета пятьдесят третьего», от его ярких комических персонажей в фильмах Гайдая и мультфильме «Ну, погоди!», в жизни Анатолий Дмитриевич был человеком «тихим». Но, судя по отзыву Марка Захарова о его творчестве, Папанов принадлежал к типу актёров-гипнотизёров, у которых во время игры меняется цвет глаз, и мышцы лица видоизменяют форму, такие артисты владеют тайной «глубинного психического свойства».

Артисты тепло вспоминали своих коллег-фронтовиков. О фронтовике Анатолии Папанове и его жене Надежде Каратаевой рассказала Нина Корниенко. Отметила, что в жизни, в отличие от героических личностей, которых Папанов сыграл в кино - генерала Серпилина в «Живых и мёртвых», безоговорочно признанного Константином Симоновым, героев «Белорусского вокзала» и «Холодного лета пятьдесят третьего», от его ярких комических персонажей в фильмах Гайдая и мультфильме «Ну, погоди!», в жизни Анатолий Дмитриевич был человеком «тихим». Но, судя по отзыву Марка Захарова о его творчестве, Папанов принадлежал к типу актёров-гипнотизёров, у которых во время игры меняется цвет глаз, и мышцы лица видоизменяют форму, такие артисты владеют тайной «глубинного психического свойства».

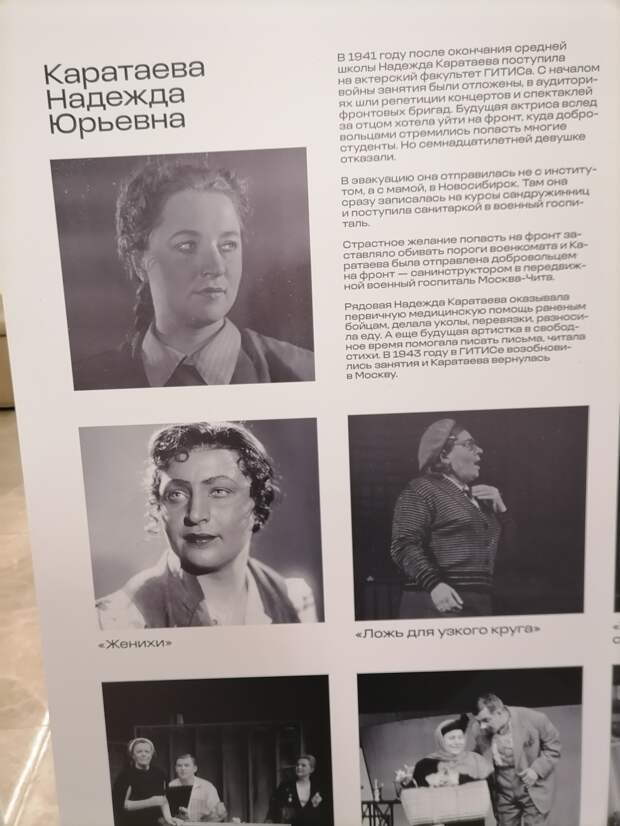

Папанов был призван на фронт, воевал, но недолго, из-за тяжёлого ранения в ногу стал инвалидом третьей группы. В 43-м вернулся в Москву и поступил на второй курс актёрского факультета ГИТИСа, пообещав исправить хромоту. Его однокурсницей была Надежда Каратаева, окончившая в эвакуации в Новосибирске курсы медсестёр, работавшая в военном госпитале, а затем - в санитарном поезде. Папанов потому к ней и подошёл, появившись впервые в институте: она была в гимнастёрке, в отличие от других девушек. Надеть после войны у большинства было нечего. В 1945 году, на десятый день после победы, они поженились с Надеждой.

Папанов был призван на фронт, воевал, но недолго, из-за тяжёлого ранения в ногу стал инвалидом третьей группы. В 43-м вернулся в Москву и поступил на второй курс актёрского факультета ГИТИСа, пообещав исправить хромоту. Его однокурсницей была Надежда Каратаева, окончившая в эвакуации в Новосибирске курсы медсестёр, работавшая в военном госпитале, а затем - в санитарном поезде. Папанов потому к ней и подошёл, появившись впервые в институте: она была в гимнастёрке, в отличие от других девушек. Надеть после войны у большинства было нечего. В 1945 году, на десятый день после победы, они поженились с Надеждой.

«Вот Надежда Юрьевна, - рассказала Корниенко, - была совершенно другой по натуре, боевая, громкоголосая, если появлялась коридоре, все её тут же слышали. У неё было обострённое чувство справедливости, если кого-то обидели, Надежда Юрьевна была тут как тут и становилась на защиту. Они с Папановым обладали настоящим чувством человеческого достоинства. А Анатолий Дмитриевич пришёл в театр, как бы не доверяя самому себе, не отдавая отчёт, что по природе дарования он - величина, всё пытался себя приукрасить, примеряя усы и разную экипировку. И только после роли генерала Серпилина вдруг понял, что он прекрасный артист. «Белорусский вокзал» и «Холодное лето» связаны с войной, и он всё это прекрасно играл. Диапазон, сами понимаете, каков, вспомните его работы у Гайдая - это же фантастика!.. И то, как он преображался на сцене, я видела, Папанов - легендарная личность».

«Вот Надежда Юрьевна, - рассказала Корниенко, - была совершенно другой по натуре, боевая, громкоголосая, если появлялась коридоре, все её тут же слышали. У неё было обострённое чувство справедливости, если кого-то обидели, Надежда Юрьевна была тут как тут и становилась на защиту. Они с Папановым обладали настоящим чувством человеческого достоинства. А Анатолий Дмитриевич пришёл в театр, как бы не доверяя самому себе, не отдавая отчёт, что по природе дарования он - величина, всё пытался себя приукрасить, примеряя усы и разную экипировку. И только после роли генерала Серпилина вдруг понял, что он прекрасный артист. «Белорусский вокзал» и «Холодное лето» связаны с войной, и он всё это прекрасно играл. Диапазон, сами понимаете, каков, вспомните его работы у Гайдая - это же фантастика!.. И то, как он преображался на сцене, я видела, Папанов - легендарная личность».

Актриса театра и кино Елена Папанова подтвердила, что портрет её матери нарисован точно. В знаменитом спектакле «Гнездо глухаря» по пьесе Виктора Розова, поднимающей проблему нравственной деградации личности, её родители сыграли чету Судаковых. «Считаю, что в роли жены постаревшего карьериста Судакова, которого играл Папанов, Надежда Юрьевна сыграла себя, - сказала её дочь. - Мать семейства, прошедшую суровую школу войны, желающую всем добра и требующую честности и порядочности от близких людей. Мама окончила школу в 41-ом, поступила в ГИТИС, и списки поступивших были вывешены утром, когда началась война. Все уже знали, по радио объявили, но никто не предполагал, что война будет такой долгой и кровопролитной. В сентябре начались занятия, но шли недолго, потому что уже зимой ГИТИС стал эвакуироваться. И мама с бабушкой отправились в Новосибирск. В Москву вернулись в 43-ем. Когда родители познакомились, на занятия ездили на одном трамвае, так как жили рядом...»

Актриса театра и кино Елена Папанова подтвердила, что портрет её матери нарисован точно. В знаменитом спектакле «Гнездо глухаря» по пьесе Виктора Розова, поднимающей проблему нравственной деградации личности, её родители сыграли чету Судаковых. «Считаю, что в роли жены постаревшего карьериста Судакова, которого играл Папанов, Надежда Юрьевна сыграла себя, - сказала её дочь. - Мать семейства, прошедшую суровую школу войны, желающую всем добра и требующую честности и порядочности от близких людей. Мама окончила школу в 41-ом, поступила в ГИТИС, и списки поступивших были вывешены утром, когда началась война. Все уже знали, по радио объявили, но никто не предполагал, что война будет такой долгой и кровопролитной. В сентябре начались занятия, но шли недолго, потому что уже зимой ГИТИС стал эвакуироваться. И мама с бабушкой отправились в Новосибирск. В Москву вернулись в 43-ем. Когда родители познакомились, на занятия ездили на одном трамвае, так как жили рядом...»

Наталья Фекленко рассказала, что, готовясь к выставке, при изучении мемуаров узнавали любопытные факты. Например, как встречали победу актёры, попавшие в окружение. Или выяснялось, что были актёры, которые, отправляясь на фронт на два месяца, оставались там на четыре года. «Слава актёрам- фронтовикам!» - сказала актриса.

Дмитрий Кара-Дмитриев, дед Екатерины Кара-Дмитриевой, 35 лет посвятил сцене Театра сатиры. Он участник Великой Отечественной войны, и внучка ребёнком познакомилась с его жизнью во фронтовой бригаде. Ей довелось побывать в Челябинске и Чите, в Иркутске и Владивостоке. «Знаю, что мой дед был многогранным, разноплановым артистом, - говорит она, - очень музыкальным. Пел, танцевал во фронтовой бригаде с Яковом Рудиным и Рафаилом Корфом. Я знала всех этих артистов, биографии которых представлены на постерах выставки, приятно было увидеть их всех в театре, когда мы вернулись в 43-ем в Москву. Благодарю устроителей выставки. Нельзя забывать прошлое».

Дмитрий Кара-Дмитриев, дед Екатерины Кара-Дмитриевой, 35 лет посвятил сцене Театра сатиры. Он участник Великой Отечественной войны, и внучка ребёнком познакомилась с его жизнью во фронтовой бригаде. Ей довелось побывать в Челябинске и Чите, в Иркутске и Владивостоке. «Знаю, что мой дед был многогранным, разноплановым артистом, - говорит она, - очень музыкальным. Пел, танцевал во фронтовой бригаде с Яковом Рудиным и Рафаилом Корфом. Я знала всех этих артистов, биографии которых представлены на постерах выставки, приятно было увидеть их всех в театре, когда мы вернулись в 43-ем в Москву. Благодарю устроителей выставки. Нельзя забывать прошлое».

В завершение церемонии народный артист России Юрий Васильев (на фото справа от Нины Корниенко) прокомментировал событие. «За 49 лет работы в Театре сатиры мне посчастливилось застать половину этих людей, - сказал он, - и Георгия Тусузова, и Бориса Рунге, и Владимира Козела, и Папанова, и Надежду Каратаеву, и Валентину Токарскую. Со всеми ними я тесно общался, играл на сцене, и все они обладали огромной силой воли и мощью духа, так, про рану на ноге у Анатолия Дмитриевича Папанова я узнал только после его ухода, ранение было таким, что он должен был хромать. Но ничего подобного, он танцевал во многих ролях, но то, что пережил на фронте, всегда ощущалось в его работах. Так, мы играли с ним в «Гнезде глухаря», он моего папу, а я Прова, и когда он говорил о войне - по роли, был там такой кусочек, я понимал, что это не игра, это настоящее.

9 мая мы всегда отмечали в театре. Накрывали фронтовой стол - с алюминиевыми кружками, с картошкой в мундире. Конечно, фронтовики многое знали о войне, но особо об этом не говорили, как и мой отец, у них всё было внутри. Никого не хочу обидеть, но они не выступали, как порой - сделал меньше, чем говорит, а случалось, и покупали медали. Особенно сейчас. А когда награды заработаны кровью, об этом молчат. Да и сколько их осталось, настоящих-то!..

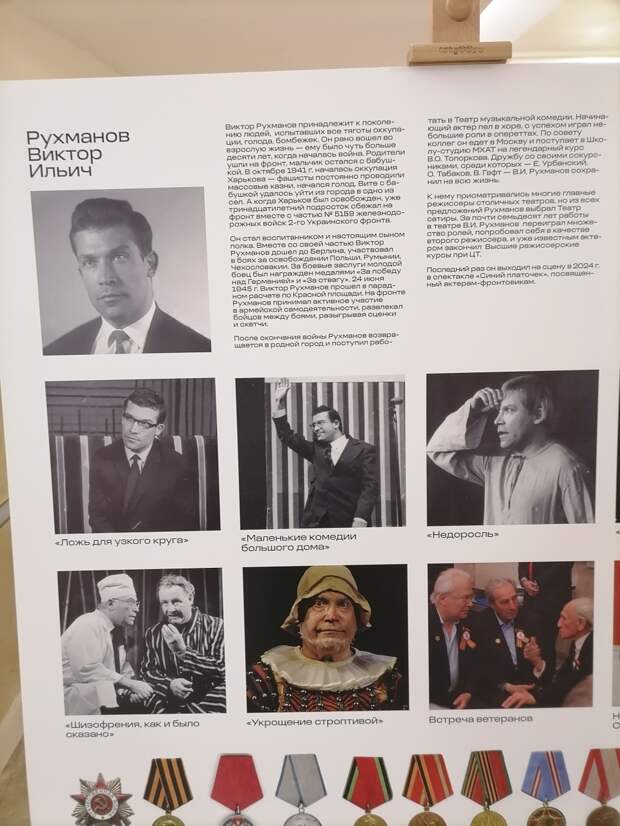

У нас в театре один Виктор Ильич Рухманов, сын полка, участник Парада Победы. Он как раз организовывал концертные бригады после войны, с ним мы объехали весь БАМ. До последнего времени выходил на сцену, хотели, чтобы он и в этом году вышел в спектакле «Театр - фронту», но нет, плохо себя чувствует. А пьесу «Прощай, конферансье!» про концертную бригаду № 13 Горин писал специально для нашего театра. Поставил спектакль Андрей Миронов, и до сих пор играем, сейчас по-другому немножко, вводим воспоминания наших актёров. Роль конферансье передаём как эстафету: от Андрея Миронова - Михаилу Державину, потом Александру Ширвиндту, а 9 мая сыграл я.

У нас в театре один Виктор Ильич Рухманов, сын полка, участник Парада Победы. Он как раз организовывал концертные бригады после войны, с ним мы объехали весь БАМ. До последнего времени выходил на сцену, хотели, чтобы он и в этом году вышел в спектакле «Театр - фронту», но нет, плохо себя чувствует. А пьесу «Прощай, конферансье!» про концертную бригаду № 13 Горин писал специально для нашего театра. Поставил спектакль Андрей Миронов, и до сих пор играем, сейчас по-другому немножко, вводим воспоминания наших актёров. Роль конферансье передаём как эстафету: от Андрея Миронова - Михаилу Державину, потом Александру Ширвиндту, а 9 мая сыграл я.

Современные концертные бригады мы создали одними из первых, как только объявили о СВО. Полетели с Алёной Яковлевой в Ростов, но там не гарантировали безопасность и высадили нас в Крыму, где за два с половиной дня мы дали пять концертов. Перед моряками в Севастополе, в симферопольском госпитале, у аэродрома, а один прямо в поле. Очень быстро поняли, что про войну ни петь, ни стихи читать не надо, бойцам нужно было что-то весёлое, чтобы они хоть чуть-чуть отдохнули. Вот отрывок их «Женитьбы Бальзаминова» пришёлся тут как тут, спасибо Островскому и нашему театру. И когда бойцы на инвалидных колясках подъезжают к тебе, чтобы стукнуться ладонями, это дорогого стоит. А на одном концерте в госпитале нас попросили взять паузу, сказали, что боец должен сделать предложение медсестре... И вот он вышел - без руки, достал кольцо, встал на колено, мы спели песню о любви, и это было - до слёз...

Собственно, опыт таких поездок у нас был и раньше, мы ездили в Афганистан. Говорят, тем, кто там был, ничто не страшно...».

Нина Катаева

На фото:

Фото с сайта СФ РФ и автора.

Фото с сайта СФ РФ и автора.

Свежие комментарии