В театре Вахтангова поставили пьесу Островского «Светит, да не греет» Александр Николаевич написал её в соавторстве с Николаем Соловьёвым (1880), точнее, переработал его пьесу «Разбитое счастье». Соловьёв был моложе мэтра на 22 года, рано обратился к драматургии, и, хотя его пьесы ставились в Малом и Александринском театрах, настоящего успеха не смог добиться, пока его не познакомили с Островским.

Александр Николаевич написал её в соавторстве с Николаем Соловьёвым (1880), точнее, переработал его пьесу «Разбитое счастье». Соловьёв был моложе мэтра на 22 года, рано обратился к драматургии, и, хотя его пьесы ставились в Малом и Александринском театрах, настоящего успеха не смог добиться, пока его не познакомили с Островским.

Островский намеревался в корне изменить характеры главных героев, но не сделал этого, так как был занят работой над «Невольницами». Единственное, написал Соловьёву: «Пьесу надо назвать «Светит, да не греет» – Ренёва освещает им их болото, но сама ничего не даёт… При таком плане является контраст, который художественно проводится в пьесе. Завалишин и Озерской (в последней редакции Залешин и Рабачёв. – Ред.) - обоих Ренёва осветила, но не согрела; один, как вялый человек, погрязает в болоте, а другой, как горячий, бросается в омут…» Островский внёс правки в рукописный экземпляр пьесы, более жизненным сделал язык действующих лиц, уделив особое внимание местам, имеющим значение для развития сюжета и обрисовки персонажей.

Островский намеревался в корне изменить характеры главных героев, но не сделал этого, так как был занят работой над «Невольницами». Единственное, написал Соловьёву: «Пьесу надо назвать «Светит, да не греет» – Ренёва освещает им их болото, но сама ничего не даёт… При таком плане является контраст, который художественно проводится в пьесе. Завалишин и Озерской (в последней редакции Залешин и Рабачёв. – Ред.) - обоих Ренёва осветила, но не согрела; один, как вялый человек, погрязает в болоте, а другой, как горячий, бросается в омут…» Островский внёс правки в рукописный экземпляр пьесы, более жизненным сделал язык действующих лиц, уделив особое внимание местам, имеющим значение для развития сюжета и обрисовки персонажей.

... Небогатый землевладелец Борис Борисыч Рабачёв (Егор Разливанов), герой спектакля Сергея Тонышева «Светит, да не греет» в Вахтанговском ставит себя именно перед таким выбором. Сюжет незамысловат: из Парижа, где провела шесть лет, приезжает владелица запущенного имения Анна Ренёва (Ирина Смирнова), чтобы продать его. Эта «барышня» под тридцать, привыкшая к поклонению, не любит скучать и намерена с пользой провести время, пока для неё ищут «покупщика». Тем более, что, гуляя в ночи, она и «объект» присмотрела – того самого Бориса Борисыча, который миловался в саду с невестой своей Олей (Альбина Абрамова). Дочерью управляющего её имением. Чем не задача - соблазнить молодца соседа, когда расклад не совсем в её пользу: бывший поклонник Семён Залешин (Евгений Кравченко) женился, ходит в обнимку с женой (Полина Бондарь), которая вот-вот родит, а остальные очень уж возрастные товарищи. А с Рабачёвым её и познакомить уже обещали - богач Дерюгин (Владимир Логвинов), из зажиточного крестьянина давно превратившийся в настоящего дельца, и костюм, и манеры - всё по городской моде. Именно он покупателя на имение ищет. А что до чувств Оли, которую Ренёва помнит подростком, это хозяйку волнует меньше всего.

... Небогатый землевладелец Борис Борисыч Рабачёв (Егор Разливанов), герой спектакля Сергея Тонышева «Светит, да не греет» в Вахтанговском ставит себя именно перед таким выбором. Сюжет незамысловат: из Парижа, где провела шесть лет, приезжает владелица запущенного имения Анна Ренёва (Ирина Смирнова), чтобы продать его. Эта «барышня» под тридцать, привыкшая к поклонению, не любит скучать и намерена с пользой провести время, пока для неё ищут «покупщика». Тем более, что, гуляя в ночи, она и «объект» присмотрела – того самого Бориса Борисыча, который миловался в саду с невестой своей Олей (Альбина Абрамова). Дочерью управляющего её имением. Чем не задача - соблазнить молодца соседа, когда расклад не совсем в её пользу: бывший поклонник Семён Залешин (Евгений Кравченко) женился, ходит в обнимку с женой (Полина Бондарь), которая вот-вот родит, а остальные очень уж возрастные товарищи. А с Рабачёвым её и познакомить уже обещали - богач Дерюгин (Владимир Логвинов), из зажиточного крестьянина давно превратившийся в настоящего дельца, и костюм, и манеры - всё по городской моде. Именно он покупателя на имение ищет. А что до чувств Оли, которую Ренёва помнит подростком, это хозяйку волнует меньше всего.

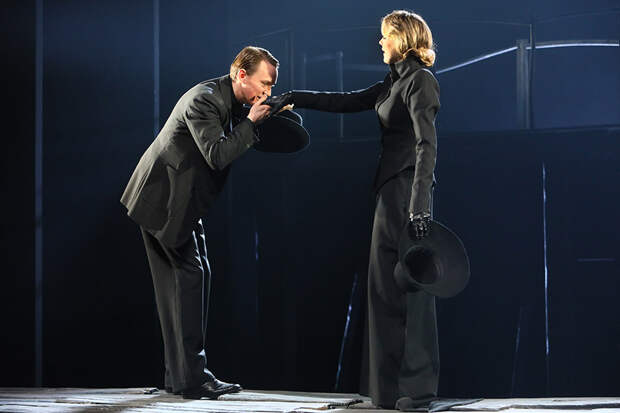

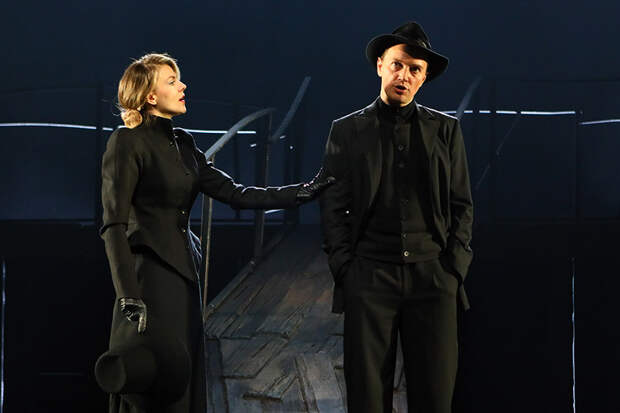

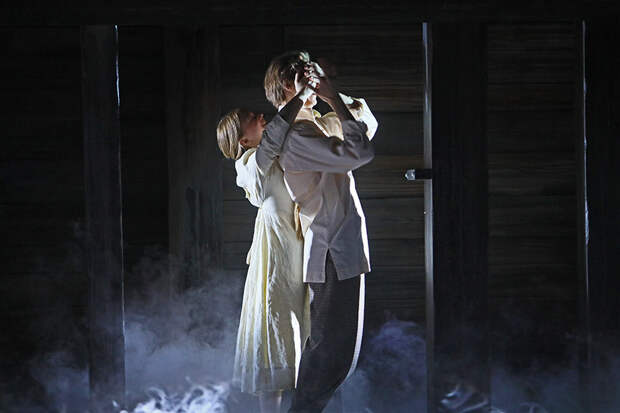

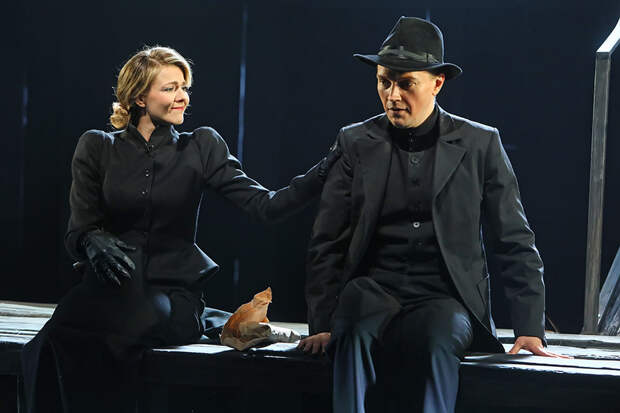

Спектакль идет в чёрно-белой гамме, мрачное пространство сцены с первых минут готово поглотить каждого, кто решится шагнуть в него (художники Филипп Шейн и Артём Гайнанов). Никакой конкретики - дом, сад, лес, реку с лодкой, по ходу дела рыбаков у костра, занятых ушицей, зрителям предложено угадать в дымах и туманах, вздымающихся от реки, в таинственных звуках, доносящихся издали. И поможет нам в этом свет Руслана Майорова - настоящее действующее лицо этой драмы. О загадочности и неустойчивости деревенского мира, в который решилась окунуться хозяйка имения, говорят пружинящие мосты, мостки и помосты, на разных уровнях прочертившие всё пространство и взявшие на себя роль главной сцены. Именно по ним будут ходить персонажи, а также сидеть, стоять, лежать, ведя бесконечные беседы о том, что есть жизнь, и как правильно поступить в том или ином случае, чтобы не полететь вниз головой с этих мостков. С замиранием сердца зрители следили за Борисом и Олей, когда в отчаянии они начали, без меры долго, бегать по этим мосткам.

Спектакль идет в чёрно-белой гамме, мрачное пространство сцены с первых минут готово поглотить каждого, кто решится шагнуть в него (художники Филипп Шейн и Артём Гайнанов). Никакой конкретики - дом, сад, лес, реку с лодкой, по ходу дела рыбаков у костра, занятых ушицей, зрителям предложено угадать в дымах и туманах, вздымающихся от реки, в таинственных звуках, доносящихся издали. И поможет нам в этом свет Руслана Майорова - настоящее действующее лицо этой драмы. О загадочности и неустойчивости деревенского мира, в который решилась окунуться хозяйка имения, говорят пружинящие мосты, мостки и помосты, на разных уровнях прочертившие всё пространство и взявшие на себя роль главной сцены. Именно по ним будут ходить персонажи, а также сидеть, стоять, лежать, ведя бесконечные беседы о том, что есть жизнь, и как правильно поступить в том или ином случае, чтобы не полететь вниз головой с этих мостков. С замиранием сердца зрители следили за Борисом и Олей, когда в отчаянии они начали, без меры долго, бегать по этим мосткам.

Центром вселенной среди кромешных разговоров, станет, конечно, Анна Ренёва, которой удастся всех так встряхнуть, что мало никому не покажется, да и ей самой. А она, по её мнению, даст всего-навсего мастер-класс на тему, как важно уметь слышать себя и вовремя отвечать на свои собственные запросы, - однова живём! А, собственно, вот и она. Без горничной Даши, которую сократили, сама несёт чемодан и клетку с канарейкой, готовая к расставанию с недвижимостью. На ней супермодная шляпа, скрывающая лицо, - завершающая деталь к строгому дорожному костюму (Владимир Кравченко, Кирилл Павлов). Настоящая статуэтка, умеющая ошеломить, поманить и озадачить.

Центром вселенной среди кромешных разговоров, станет, конечно, Анна Ренёва, которой удастся всех так встряхнуть, что мало никому не покажется, да и ей самой. А она, по её мнению, даст всего-навсего мастер-класс на тему, как важно уметь слышать себя и вовремя отвечать на свои собственные запросы, - однова живём! А, собственно, вот и она. Без горничной Даши, которую сократили, сама несёт чемодан и клетку с канарейкой, готовая к расставанию с недвижимостью. На ней супермодная шляпа, скрывающая лицо, - завершающая деталь к строгому дорожному костюму (Владимир Кравченко, Кирилл Павлов). Настоящая статуэтка, умеющая ошеломить, поманить и озадачить.

В мужское сообщество она вносит настоящую смуту. Спектакль Тонышева именно об этом - о «потаённой жизни людей», жаждущих ярко жить, но не умеющих выстроить для себя подходящую картину мира. По спектаклю чувствуется, что работать над ним режиссёру было «безумно интересно». Ещё бы, Островский, открывающийся как исследователь тонких любовных материй. Красавица героиня, человек «внутренне разбитый», но делающий вид, что у него «всё хорошо», что-то она устроит здесь, на своей родине? «А когда эта жажда жизни сопряжена ещё и с возвращением в родные места, - говорит режиссёр, - где ты рос, влюблялся, задыхался от счастья, загорался разными идеями, ты совершаешь настоящее путешествие на машине времени».

Родные пенаты, не сказать, чтобы сильно взволновали героиню, но, осмотревшись по сторонам, Ренёва решила не скучать. Вот она в объятьях Дерюгина - их объединяет дело. Поджечь старый фитиль в отношениях с Залешиным для неё тоже не проблема, Семён Семёныч уже и на жену не смотрит, и уйти из семьи готов. Заволновался даже отставной чиновник Худобаев (Олег Лопухов). Откровенно любуются хозяйкой, стараясь ей угодить, дворовые люди - Ильич (з.а. Александр Павлов) с женой Степанидой (Ирина Калистратова).

Родные пенаты, не сказать, чтобы сильно взволновали героиню, но, осмотревшись по сторонам, Ренёва решила не скучать. Вот она в объятьях Дерюгина - их объединяет дело. Поджечь старый фитиль в отношениях с Залешиным для неё тоже не проблема, Семён Семёныч уже и на жену не смотрит, и уйти из семьи готов. Заволновался даже отставной чиновник Худобаев (Олег Лопухов). Откровенно любуются хозяйкой, стараясь ей угодить, дворовые люди - Ильич (з.а. Александр Павлов) с женой Степанидой (Ирина Калистратова).

Есть и настоящий бастион - Борис Рабачёв, влюблённый в Оленьку, вот на ком чары-то испытать. И Ренёва прямой наводкой направляет свою сердечную пустоту на юный пожар Оленькиной любви. Рабачёв повержен, ему кажется, что он страстно влюблён в барыню и отныне ей твердит слова любви о том, что они «связаны навеки». Ренёву это пугает, Борис для неё всего лишь герой интрижки, но весь ужас в том, что сцену в лодке видит Оля и - бросается в реку. Находят её поутру рыбаки...

Борис прозревает, принародно кается и через сад мчится к обрыву, с которого «камень-то разбивается вдребезги». Вот такой трагедией заканчивается не характерная для Островского пьеса. Именно так аукается Ренёвой та страшная пустота, которая поселилась внутри неё, и с которой она так жёстко столкнулась и столкнула людей? Поймёт ли после случившегося, что к чему в этой жизни?.. Похоже на то, что приходит время и для признания этой драмы о любви и предательстве, она уже поставлена в двух главных театрах столицы.

Борис прозревает, принародно кается и через сад мчится к обрыву, с которого «камень-то разбивается вдребезги». Вот такой трагедией заканчивается не характерная для Островского пьеса. Именно так аукается Ренёвой та страшная пустота, которая поселилась внутри неё, и с которой она так жёстко столкнулась и столкнула людей? Поймёт ли после случившегося, что к чему в этой жизни?.. Похоже на то, что приходит время и для признания этой драмы о любви и предательстве, она уже поставлена в двух главных театрах столицы.

Представляя спектакль, театровед Дмитрий Трубочкин подчеркнул, что Островский всеми силами искал возможность продолжить традиции русского драматического театра, основанного на высокой литературе, поэтому активно работал с молодыми драматургами. Редактировал их пьесы, на столе, по его словам, у него редко, когда лежало меньше пяти чужих пьес, то есть, неформально существовала «школа Островского», и высшей точкой мэтр считал ситуацию, когда учитель и ученик писали пьесу в соавторстве. Три редакции пережила пьеса «Светит, да не греет», и на основе этих опытов театроведы сделали вывод, что Островский старался подчеркнуть нагнетание атмосферы тревожности и неустроенности в обществе, потому что в 80-е годы в России менялся жизненный уклад людей. Также драматург всячески избегал мелодраматических трактовок в любовных конфликтах, потому что считал, что случаются они из-за того, что разногласие живёт внутри человека. Катастрофа мира рождается изнутри, считал он, и - катастрофа человека - тоже. «Тут-то как раз и находим прямой мостик к Чехову, - сказал Трубочкин, - через «Иванова», популярного в 80-е годы, а также через «Чайку» и «Дядю Ваню», которые появятся через 15 лет. А там и до «Вишнёвого сада» недалеко».

Не исключено, что благодаря Островскому драматургия Чехова переживёт новый всплеск в XXI веке.

Не исключено, что благодаря Островскому драматургия Чехова переживёт новый всплеск в XXI веке.

Нина Катаева

Нина Катаева

Фото Владимира Коробицына

Свежие комментарии