Омский театр живописи показал в Москве спектакль «Я-Караваджо»

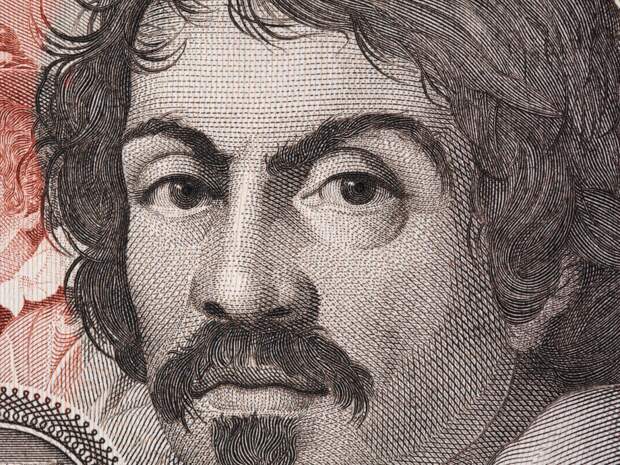

Представление состоялось на сцене «Школы драматического искусства» в рамках Больших гастролей Омского драмтеатра. Спектаклю омичей чуть больше года, и задачу они поставили себе наисложнейшую. Микеланджело Меризи да Караваджо (1571-1610), сын архитектора из местечка Караваджо неподалёку от Милана, крупнейший мастер барокко, реформатор европейской живописи XVII века и основатель реализма, был одним из самых противоречивых художников мира.

Представление состоялось на сцене «Школы драматического искусства» в рамках Больших гастролей Омского драмтеатра. Спектаклю омичей чуть больше года, и задачу они поставили себе наисложнейшую. Микеланджело Меризи да Караваджо (1571-1610), сын архитектора из местечка Караваджо неподалёку от Милана, крупнейший мастер барокко, реформатор европейской живописи XVII века и основатель реализма, был одним из самых противоречивых художников мира.

Для мадонн ему позировали куртизанки, святых запросто мог писать с простых мужиков. А юноши на его картинах порой были слишком красивы, чтобы не породить известные слухи… Картины Караваджо прекрасны: благодаря тому, что ярко освещённый передний план оттеняется фоном, возникает эффект, при котором происходящее на полотне резко приближается к зрителю, и он может без труда рассмотреть все детали и как бы осязать их взором. Как тут не вспомнить «Натюрморт с фруктами» из Галереи Боргезе в Риме. Сюжеты наполнены внутренним драматизмом, производящим сильное впечатление.

Для мадонн ему позировали куртизанки, святых запросто мог писать с простых мужиков. А юноши на его картинах порой были слишком красивы, чтобы не породить известные слухи… Картины Караваджо прекрасны: благодаря тому, что ярко освещённый передний план оттеняется фоном, возникает эффект, при котором происходящее на полотне резко приближается к зрителю, и он может без труда рассмотреть все детали и как бы осязать их взором. Как тут не вспомнить «Натюрморт с фруктами» из Галереи Боргезе в Риме. Сюжеты наполнены внутренним драматизмом, производящим сильное впечатление.

Тому, кто побывал в Галереях Уффици во Флоренции и Боргезе в Риме, не забыть его «Бахуса» и «Медузу», его «Мадонну со змеёй» и «Давида с головой Голиафа», его «Погребение Христа» в Ватиканской пинакотеке. Да, его картины порой страшат, в библейских сюжетах льётся много крови, но не перед подобными ли полотнами замираем мы в размышлениях о правде искусства, тем более, что художник самолично вступает с нами в диалог: «Я без конца слышу, что искусство не обязано в точности передавать действительность. А если всё наоборот? Что, если мне это под силу? Я живу в реальности, я существую в ней и ничего кроме неё не знаю». «От глаз - к разуму, от разума - к руке, от руки - к сердцу» - он действует так.

Тому, кто побывал в Галереях Уффици во Флоренции и Боргезе в Риме, не забыть его «Бахуса» и «Медузу», его «Мадонну со змеёй» и «Давида с головой Голиафа», его «Погребение Христа» в Ватиканской пинакотеке. Да, его картины порой страшат, в библейских сюжетах льётся много крови, но не перед подобными ли полотнами замираем мы в размышлениях о правде искусства, тем более, что художник самолично вступает с нами в диалог: «Я без конца слышу, что искусство не обязано в точности передавать действительность. А если всё наоборот? Что, если мне это под силу? Я живу в реальности, я существую в ней и ничего кроме неё не знаю». «От глаз - к разуму, от разума - к руке, от руки - к сердцу» - он действует так.

Недоброжелатели много в чем обвиняли художника, и самым невинным было обвинение в том, что он «не умеет показывать действие». Караваджо оборонялся: «Это ему не дано», - злословят завистники. Мне дано большее, на моих полотнах действие передано уже одним лишь выражением лица. Невольный рефлекс может передать всё, даже то, что не видно глазу». Как все гении, он знал про себя всё, и, защищаясь, порой был безудержным, поэтому в параллель с поэмой о гениальном живописце, жизнь писала сказ о большом задире, буяне, дуэлянте и бунтовщике, который постоянно попадал в тюрьмы, откуда совершал побеги, или его спасали кардиналы и меценат Винченцо Джустиниани. А за четыре года до кончины за убийство человека в драке был объявлен Павлом V «вне закона».

Поразительно, что, скрываясь в разных городах, Караваджо умудрился стать кавалером мальтийского ордена, еще раз попал в каменный мешок и написал более тридцати полотен. Наконец, отплыв из Неаполя на фелюге, он стал пробираться поближе к Риму в ожидании официального помилования.

Но 18 июля 1610 года скончался в Порто-Эрколе. Обо всем этом зрителям желательно знать, идя на спектакль «Я - Караваджо», потому что создатели - автор Алексей Михалевский, режиссёр - заслуженный деятель культуры Омской области Николай Михалевский, Ведущая - заслуженная артистка России Татьяна Филоненко, Скрипачка - Светлана Широкова, Пианистка - Виктория Сухинина - с первых минут вовлекут их в мысленный диалог с художником. Спектакль начинается весьма прозаически – в вечерний час в Эрмитаже артисты готовятся к концерту, в котором прозвучат «Времена года» Вивальди. Репетиция проходит у картины «Лютнист», это единственное полотно Караваджо в России. Картина была написана около 1595 года по заказу кардинала Франческо дель Монте, покровителя художника. В Россию попала благодаря императору Александру I, который попросил директора Лувра Доминика Виван Денона до начала торгов на аукционе 1808 года купить «Лютниста» для Эрмитажа. Забавно, но первое время картина экспонировалась под названием «Лютнистка», и лишь в начале ХХ века в музыканте признали юношу. С большой долей вероятности позировал для «Лютниста» друг художника Марио Миннити, которого можно увидеть и на других полотках Караваджо.

Спектакль начинается весьма прозаически – в вечерний час в Эрмитаже артисты готовятся к концерту, в котором прозвучат «Времена года» Вивальди. Репетиция проходит у картины «Лютнист», это единственное полотно Караваджо в России. Картина была написана около 1595 года по заказу кардинала Франческо дель Монте, покровителя художника. В Россию попала благодаря императору Александру I, который попросил директора Лувра Доминика Виван Денона до начала торгов на аукционе 1808 года купить «Лютниста» для Эрмитажа. Забавно, но первое время картина экспонировалась под названием «Лютнистка», и лишь в начале ХХ века в музыканте признали юношу. С большой долей вероятности позировал для «Лютниста» друг художника Марио Миннити, которого можно увидеть и на других полотках Караваджо.

Репетицию то и дело прерывают: артисты обсуждают сходные перипетии в судьбах композитора и художника, вплоть до того, что Караваджо и Вивальди, подобно Моцарту, не имеют своих могил, похоронены в могилах для бедных. Неожиданно на сцене появляется обаятельный молодой человек (Егор Уланов), который, прислушавшись к разговорам, заявляет, что он – Караваджо. И с этого момента начинается прихотливая игра-импровизация всех участников.

Репетицию то и дело прерывают: артисты обсуждают сходные перипетии в судьбах композитора и художника, вплоть до того, что Караваджо и Вивальди, подобно Моцарту, не имеют своих могил, похоронены в могилах для бедных. Неожиданно на сцене появляется обаятельный молодой человек (Егор Уланов), который, прислушавшись к разговорам, заявляет, что он – Караваджо. И с этого момента начинается прихотливая игра-импровизация всех участников.

Звучит музыка Вивальди, жившего столетие спустя, на экране появляется портрет Караваджо, видеопроекции его картин, и мы не сразу замечаем, как молодой человек, который вначале, как адвокат на суде, сдержанно говорил о художнике, пытаясь защитить его от невидимых врагов, начинает перекликаться с портретами и наконец обращается к нам словно от имени самого мастера, из глубины XVI-XVII веков. «Я – Караваджо!» Это уже монолог, который становится все более страстным, словно дух художника ожил и присутствует в этом зале, пытаясь поведать нам о том, сколько бед и несчастий выпало на его долю, а также о том, какой благостью наделила его природа, вручив в руки краски и кисть. В центре монолога все те же вечные вопросы, на которые человек в каждом столетии ищет свои ответы. Что может сделать живописец? Так ли уж «гений и злодейство - две вещи несовместные»? Чего стоит та «правда» на полотне, за которую бьются художники? Почему моделями видел куртизанок? А на роль святого мог пригласить крестьянина из деревни? Почему в отрубленной голове Голиафа и в искаженном страданием лике Медузы изобразил себя?

Звучит музыка Вивальди, жившего столетие спустя, на экране появляется портрет Караваджо, видеопроекции его картин, и мы не сразу замечаем, как молодой человек, который вначале, как адвокат на суде, сдержанно говорил о художнике, пытаясь защитить его от невидимых врагов, начинает перекликаться с портретами и наконец обращается к нам словно от имени самого мастера, из глубины XVI-XVII веков. «Я – Караваджо!» Это уже монолог, который становится все более страстным, словно дух художника ожил и присутствует в этом зале, пытаясь поведать нам о том, сколько бед и несчастий выпало на его долю, а также о том, какой благостью наделила его природа, вручив в руки краски и кисть. В центре монолога все те же вечные вопросы, на которые человек в каждом столетии ищет свои ответы. Что может сделать живописец? Так ли уж «гений и злодейство - две вещи несовместные»? Чего стоит та «правда» на полотне, за которую бьются художники? Почему моделями видел куртизанок? А на роль святого мог пригласить крестьянина из деревни? Почему в отрубленной голове Голиафа и в искаженном страданием лике Медузы изобразил себя?

Взаимоотношения с церковниками у Караваджо были натянутые, они не приняли многие его работы, например, шедевр «Положение во гроб» - для церкви Кьеза Нуово. Не понравилось им и то, что для алтарного образа «Мадонны ди Лорето» для семейной часовни Кавалетти римской церкви Сант-Агостино позировала куртизанка Элен. Но когда в 1605 году папа Павел V заказал художнику образ Девы Марии для собора святого Петра, Караваджо, несмотря на предупреждения друзей, опять пригласил Элен. «Мадонна со змеёй», для которой та позировала, провисела в соборе два дня, теперь её можно увидеть в Галерее Боргезе. Многие картины, отвергнутые заказчиками, купил меценат Джустиниани, в его коллекции, по описи 1630 года, оказалось 15 произведений Караваджо.

Взаимоотношения с церковниками у Караваджо были натянутые, они не приняли многие его работы, например, шедевр «Положение во гроб» - для церкви Кьеза Нуово. Не понравилось им и то, что для алтарного образа «Мадонны ди Лорето» для семейной часовни Кавалетти римской церкви Сант-Агостино позировала куртизанка Элен. Но когда в 1605 году папа Павел V заказал художнику образ Девы Марии для собора святого Петра, Караваджо, несмотря на предупреждения друзей, опять пригласил Элен. «Мадонна со змеёй», для которой та позировала, провисела в соборе два дня, теперь её можно увидеть в Галерее Боргезе. Многие картины, отвергнутые заказчиками, купил меценат Джустиниани, в его коллекции, по описи 1630 года, оказалось 15 произведений Караваджо.

Впечатляющей стала сцена «разговора» Караваджо-Уланова с папой Павлом V (1605) из частной коллекции принца Боргезе (художник по свету Тарас Михалевский, видеоинженер Ольга Анохина). Караваджо припадает к стопам понтифика, пытаясь покаяться и поведать ему сокровенные мысли об игре света и тени в своем творчестве, но бесполезно. Павел V – в своей стихии.

Спектакль не перегружен атрибутами далекого времени и устрашающими фактами, на уровне слухов, сопровождавшими бытие мастера, а появление в финале фехтовальщиков в костюмах эпохи Возрождения (Ольга Сочивко) вполне уместно. Судя по реакции зрителей, задача разбудить их интерес к творчеству Караваджо выполнена.

Нина Катаева

Свежие комментарии